理学療法士である私がこれまでに書いてきた歩行分析に関する記事をまとめてみました。

全部で5つあるのですが、ここでは改めてそれらの記事をまとめて紹介したいと思います。

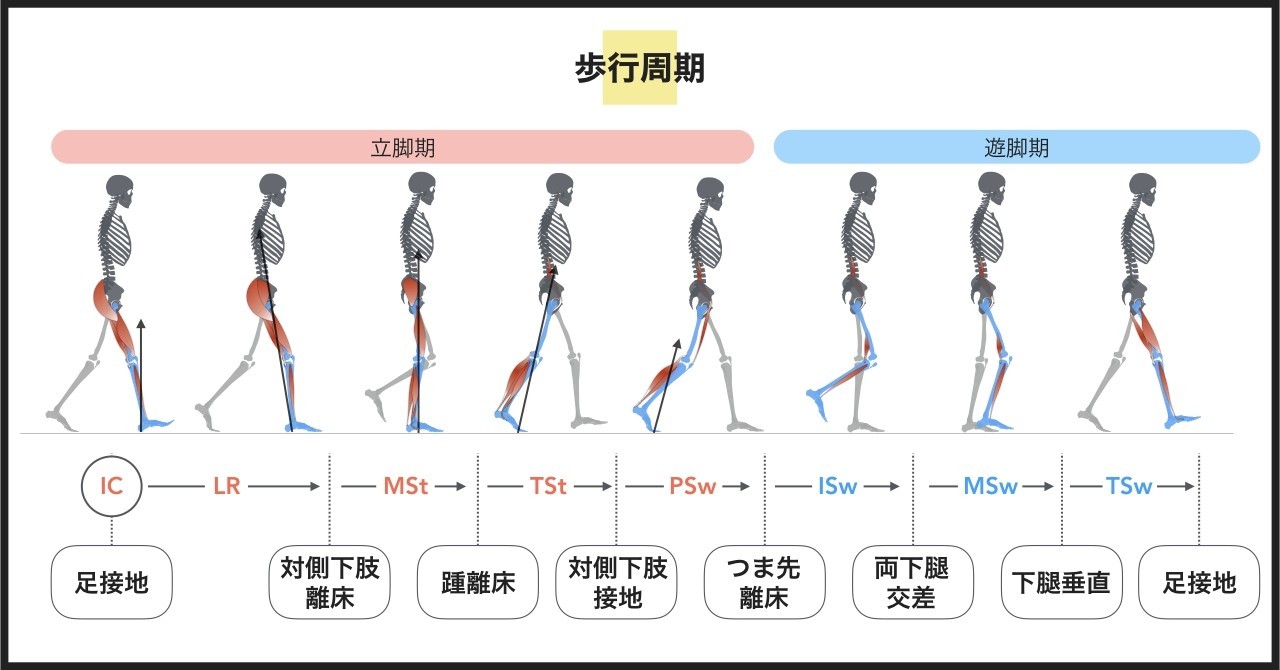

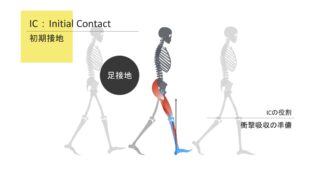

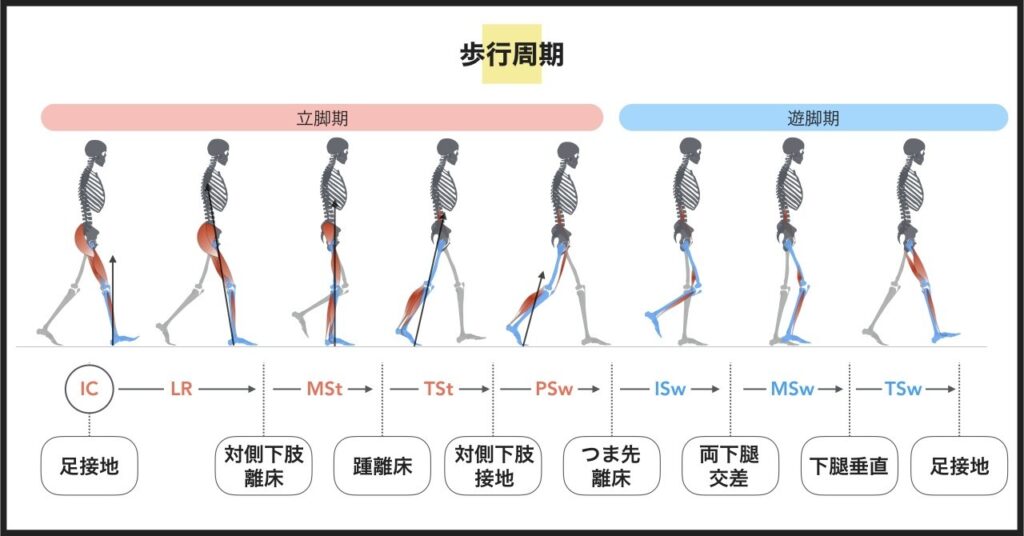

①【~イニシャルコンタクト編~】

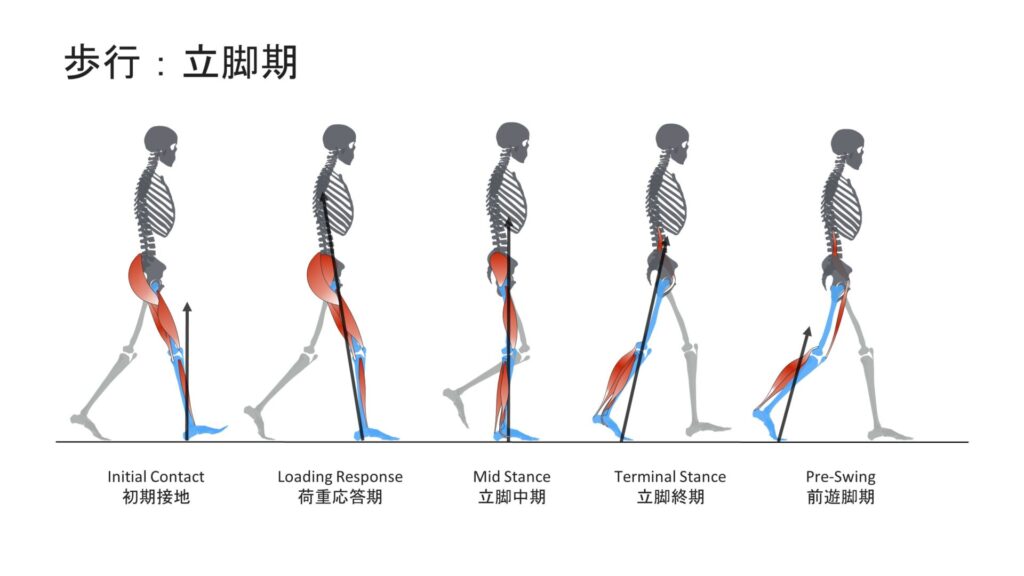

この【~イニシャルコンタクト編~】では、立脚初期で重要な踵からの接地・大殿筋収縮の有無や、臨床でよくみられる異常現象「下垂足」や「尖足」などについても詳しく解説しています。

立脚初期は歩行分析をする上でもとても重要な時期になります。観察ポイントを押さえて立脚初期をより理解する一助になれば幸いです。

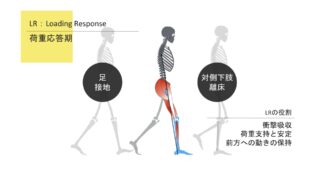

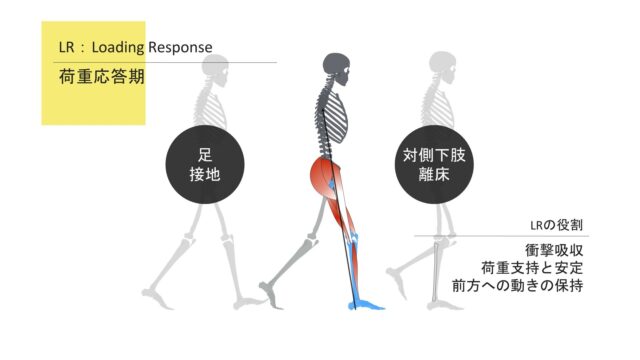

②【~ローディングレスポンス編~】

この【~ローディングレスポンス編~】では、荷重応答期で重要なヒールロッカー機能・ダブルニーアクションや、臨床でよくみられる異常現象「フットスラップ」や「反張膝」についても詳しく解説しています。

荷重応答期は歩行分析をする上でもとても重要な時期になります。観察ポイントを押さえて荷重応答期をより理解する一助になれば幸いです。

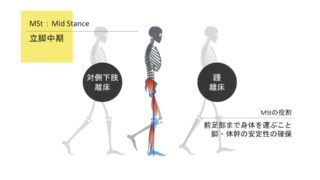

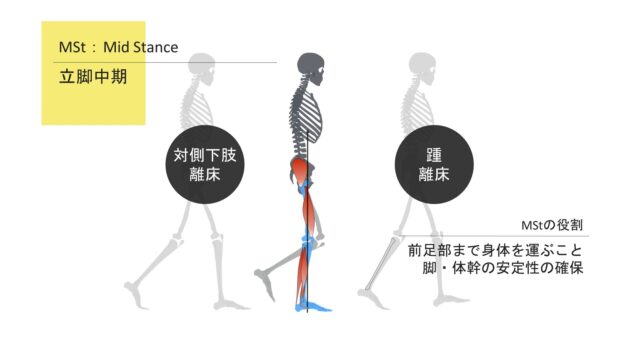

③【~ミッドスタンス編~】

この【~ミッドスタンス編~】では、立脚中期で重要なアンクルロッカー機能や、重心の位置・骨盤と体幹のみかたで重要なポイントについても詳しく解説しています。

立脚中期は歩行分析をする上でもとても重要な時期になります。観察ポイントを押さえて立脚中期をより理解する一助になれば幸いです。

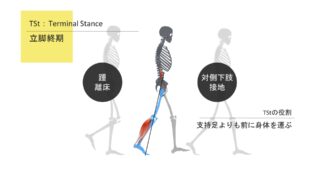

④【~ターミナルスタンス・プレスウィング編~】

この【~ターミナルスタンス・プレスウィング編~】では、立脚終期で重要なフォアフットロッカー機能や、前遊脚相でチェックすべき2つのポイントについても詳しく解説しています。

立脚終期・前遊脚期は歩行分析をする上でもとても重要な時期になります。観察ポイントを押さえて立脚終期・前遊脚期をより理解する一助になれば幸いです。

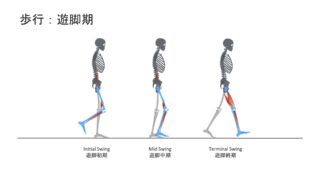

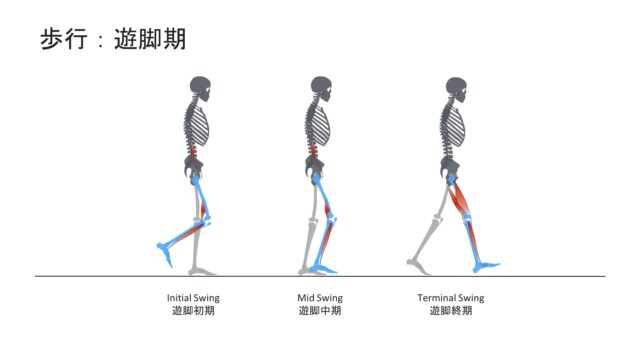

⑤【~スウィング編~】

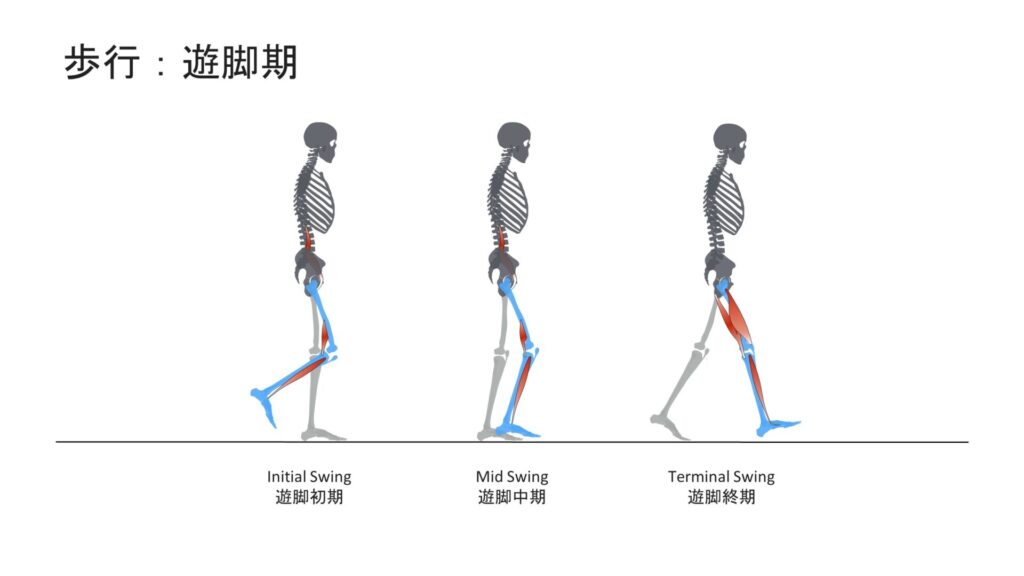

この【~スウィング編~】では、遊脚相における二重振り子運動についてや、遊脚相でよくみられる異常現象「ぶん回し歩行」や「トゥクリアランス低下によるつまずき」についても詳しく解説しています。

遊脚相は歩行分析をする上でもとても重要な時期になります。観察ポイントを押さえて遊脚相をより理解する一助になれば幸いです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

歩行分析は理学療法士にとって専門的な分野であるとともに、それをより正確に分析することが目の前の患者様に対してより良い治療アプローチの選択につながるはずです。

今の時代はスマホなどで簡単に「歩く動画」が撮影出来て、かつスローでの再生や各種編集等も簡単に行える時代です。

私たち理学療法士が歩行分析をあきらめ挫折してしまうと、他に患者様の歩行について専門的に考えられる人はいなくなってしまいます。

難しいことではありますが、あきらめず、妥協せずに、しっかりと向き合って欲しいと思っています。